КОЛЕСО

КОЛЕСО, сплошной диск или обод со спицами, вращающийся на оси. Назначение колеса – передавать или преобразовывать движение. Обычное колесо состоит из ступицы (центральной части, или втулки, через которую продета ось), обода (внешнего кольца) и спиц (радиально расположенных стержней, которые одним концом вставлены в ступицу, а другим скреплены с ободом). Колесо – одно из самых важных изобретений в области механики за всю историю человечества.

Теоретически колесо можно представить как бесконечную последовательность рычагов. В тележном колесе каждая спица (или каждый радиус сплошного колесного диска) работает как рычаг, опорный конец которого находится в точке соприкосновения с землей, а полезная сила и нагрузка одновременно воздействуют на ось. Благодаря наличию таких рычагов в пассивном колесе главным образом и преодолеваются трение и противодействие нагрузки. В ведущем колесе локомотива полезная сила прикладывается к некоторой внутренней точке радиуса колесного диска. В колесе, вызывающем возвратно-поступательное движение, точка опоры рычага находится на оси, полезная сила воздействует на обод, а сопротивление нагрузки преодолевается в промежуточной точке радиуса колеса.

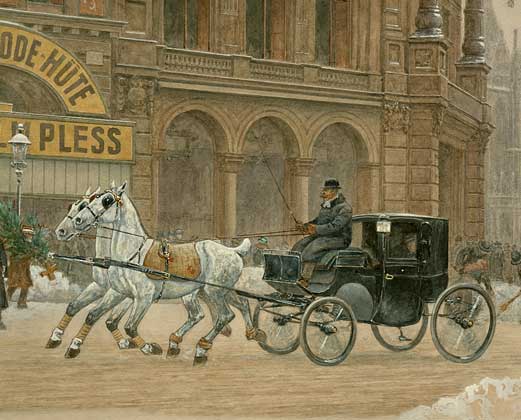

Эффективность действия таких рычагов в колесах проявляется на примере лошади, тянущей за собою воз с грузом в 5 раз больше того, который она могла бы увезти в виде вьючной поклажи на спине (человек, толкающий перед собой одноколесную тачку с грузом, способен переместить тяжесть лишь в полтора раза больше, чем в заплечном мешке). Выигрыш в силе или скорости зубчатых либо ременных передач пропорционален отношению длин окружностей входящих в эти кинематические цепи колес.

Колесо – очень древнее устройство, оно появилось еще в Бронзовом веке (3500–1000 до н.э.). Первые колеса для повозок делались сплошными, их отрезали от бревен или сшивали из нескольких досок и затем обрезали по кругу. Для такой обработки дерева требовались пилы и другие инструменты развитого общества, знакомого с металлом и изделиями из него; существуют археологические свидетельства того, что Месопотамия была тем очагом цивилизации, где обработка металла впервые достигла уровня развития, при котором возможно производство колесных повозок. У первых прототипов современной повозки колеса в виде сплошного диска наглухо крепились к оси, которая вращается в направляющих; кузов у такой повозки появился позже. Древнейшие двухколесные и четырехколесные повозки, создание которых относят к 3500 до н.э., были найдены в Месопотамии – там, где некогда стоял город Киш; их обнаружили вместе со скелетами впряженных волов и ослов. Сложность устройства колес и кузовов этих экипажей свидетельствует о длительном периоде совершенствования их конструкции. К концу Бронзового века повозки со свободно вращающимися на оси колесами «докатились» до Скандинавии и северных областей Китая. Четырехколесную повозку построили несколько позже двухколесной, потому что проблема поворотов двухосного экипажа оказалась непростой. Поначалу задок повозки заносили вручную, потом стали делать свободные передние колеса, а еще позже появилась поворотная передняя ось.

Чтобы получить ощутимую выгоду от транспортных средств, необходимо было строить дороги. Поначалу гужевые перевозки осуществлялись между полем и поселением. Дорог, по которым можно было бы ездить и зимой, в Северной Европе не было вплоть до последних столетий, поэтому в течение многих веков колесные повозки были распространены лишь на юге континента.

Первое использование колеса не в транспортном средстве, а в механизме совсем иного назначения – гончарном круге – относится тоже к Бронзовому веку. Судя по археологическим находкам, это было просто тележное колесо, приспособленное для изготовления посуды. Глиняную посуду формовали в Древнем Египте уже около 3000 до н.э. – сначала на медленно вращающихся кругах, а спустя несколько столетий – и на быстрых, отчего возросло разнообразие их форм и улучшилось качество.

Почти так же давно стали применять и водяное колесо, подливное – в Месопотамии, где реки текут медленно, и наливное – на быстрых горных реках. Судя по описанию Витрувия (1 в. до н.э.), первым пользовались и древние римляне. Неизвестно, когда был изобретен грузоподъемный блок, но он и ворот – два устройства, где основным элементом служит колесо, – были привычными механизмами уже задолго до Рождества Христова. Прялка, которую завезли в Европу в средние века, ровесница, вероятно, Железного века (ок. 1000 до н.э.); полагают, что изобрели ее в Индии или в другом районе Азии. Ветряная мельница (с колесом, вращающимся на вертикальной оси) была общепризнанной в Персии уже в 10 в. Устройство того же типа, но с колесом, сидящим на горизонтальном валу, появилось в Европе в 12 в.

С использованием колеса связана и разработка кривошипного механизма, устройства для преобразования движения; этот механизм стал известен европейцам после 5 в. как привод теперь уже исчезающего ножного шлифовального круга. В 13 в. в Европе появилась и тачка; изобретена она, скорее всего, в Китае.

Колесные кинематические цепи существовали с тех времен Древней Греции, события которых зафиксированы в истории, поскольку теоретический анализ таких цепей, которым занимался Архимед, сохранился в трудах 2 в. до н.э.; однако в ту далекую эпоху такие механизмы применялись довольно редко.