СОЛИТОН

СОЛИТОН – это уединенная волна в средах различной физической природы, сохраняющая неизменной свою форму и скорость при распространении. От англ. solitary – уединенная (solitary wave – уединенная волна), «-он» – типичное окончание терминов такого рода (например, электрон, фотон, и т.д.), означающее подобие частицы.

Понятие солитон введено в 1965 американцами Норманом Забуски и Мартином Крускалом, но честь открытия солитона приписывают британскому инженеру Джону Скотту Расселу (1808–1882). В 1834 им впервые дано описание наблюдения солитона («большой уединенной волны»). В то время Рассел изучал пропускную способность канала Юнион близь Эдинбурга (Шотландия). Вот как сам автор открытия рассказывал о нем: «Я следил за движением баржи, которую быстро тянула по узкому каналу пара лошадей, когда баржа неожиданно остановилась; но масса воды, которую баржа привела в движение, не остановилась; вместо этого она собралась около носа судна в состоянии бешенного движения, затем неожиданно оставила его позади, катясь вперед с огромной скоростью и принимая форму большого одиночного возвышения, т.е. округлого, гладкого и четко выраженного водяного холма, который продолжал свой путь вдоль канала, нисколько не меняя своей формы и не снижая скорости. Я последовал за ним верхом, и когда я нагнал его, он по-прежнему катился вперед со скоростью приблизительно восемь или девять миль в час, сохранив свой первоначальный профиль возвышения длиной около тридцати футов и высотой от фута до фута с половиной. Его высота постепенно уменьшалась, и после одной или двух миль погони я потерял его в изгибах канала. Так в августе 1834 мне впервые довелось столкнуться с необычайным и красивым явлением, которое я назвал волной трансляции…».

Впоследствии Рассел экспериментальным путем, проведя ряд опытов, нашел зависимость скорости уединенной волны от ее высоты (максимальной высоты над уровнем свободной поверхности воды в канале).

Возможно, Рассел предвидел ту роль, которую играют солитоны в современной науке. В последние годы своей жизни он завершил книгу Волны трансляции в водном, воздушном и эфирном океанах, опубликованную посмертно в 1882. Эта книга содержит перепечатку Доклада о волнах – первое описание уединенной волны, и ряд догадок о строении материи. В частности, Рассел полагал, что звук есть уединенные волны (на самом деле это не так), иначе, по его мнению, распространение звука происходило бы с искажениями. Основываясь на этой гипотезе и используя найденную им зависимость скорости уединенной волны, Рассел нашел толщину атмосферы (5 миль). Более того, сделав предположение, что свет это тоже уединенные волны (что тоже не так), Рассел нашел и протяженность вселенной (5·1017 миль).

По-видимому, в своих расчетах, относящихся к размерам вселенной, Рассел допустил ошибку. Тем не менее, результаты, полученные для атмосферы, оказались бы правильными, будь ее плотность равномерной. Расселовский же Доклад о волнах считается теперь примером ясности изложения научных результатов, ясности, до которой далеко многим сегодняшним ученым.

Реакция на научное сообщение Рассела наиболее авторитетных в то время английских механиков Джорджа Байделя Эйри (1801–1892) (профессора астрономии в Кембридже с 1828 по 1835, астронома королевского двора с 1835 по 1881) и Джорджа Габриэля Стокса (1819–1903) (профессора математики в Кембридже с 1849 по 1903) была отрицательной. Много лет спустя солитон был переоткрыт при совсем иных обстоятельствах. Интересно, что и воспроизвести наблюдение Рассела оказалось не просто. Участникам конференции «Солитон-82», съехавшимся в Эдинбург на конференцию, приуроченную к столетию со дня смерти Рассела и пытавшимся получить уединенную волну на том самом месте, где ее наблюдал Рассел, ничего увидеть не удалось, при всем их опыте и обширных знаниях о солитонах.

В 1871–1872 были опубликованы результаты французского ученого Жозефа Валентена Буссинеска (1842–1929), посвященных теоретическим исследованиям уединенных волн в каналах (подобных уединенной волне Рассела). Буссинеск получил уравнение:

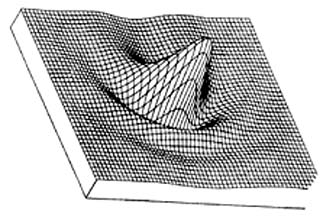

Описывающее такие волны (u – смещение свободной поверхности воды в канале, d – глубина канала, c0 – скорость волны, t – время, x – пространственная переменная, индекс соответствует дифференцированию по соответствующей переменной), и определил их форму (гиперболический секанс, см. рис. 1) и скорость.

Исследуемые волны Буссинеск называл вспучиваниями и рассмотрел вспучивания положительной и отрицательной высоты. Буссинеск обосновал устойчивость положительных вспучиваний тем, что их малые возмущения, возникнув, быстро затухают. В случае отрицательного вспучивания образование устойчивой формы волны невозможно, как и для длинного и положительного очень короткого вспучиваний. Несколько позже, в 1876, опубликовал результаты своих исследований англичанин лорд Рэлей.

Следующим важным этапом в развитии теории солитонов стала работа (1895) голландцев Дидерика Иоганна Кортевега (1848–1941) и его ученика Густава де Вриза (точные даты жизни не известны). По-видимому, ни Кортевег, ни де Вриз работ Буссинеска не читали. Ими было выведено уравнение для волн в достаточно широких каналах постоянного поперечного сечения, носящее ныне их имя – уравнение Кортевега-де Вриза (КдВ). Решение такого уравнения и описывает в свое время обнаруженную Расселом волну. Основные достижения этого исследования состояли в рассмотрении более простого уравнения, описывающего волны, бегущие в одном направлении, такие решения более наглядны. Из-за того, что в решение входит эллиптическая функция Якоби cn, эти решения были названы «кноидальными» волнами.

В нормальной форме уравнение КдВ для искомой функции и имеет вид:

Способность солитона сохранять при распространении свою форму неизменной объясняется тем, что поведение его определяется двумя действующими взаимно противоположно процессами. Во-первых, это, так называемое, нелинейное укручение (фронт волны достаточно большой амплитуды стремится опрокинуться на участках нарастания амплитуды, поскольку задние частицы, имеющие большую амплитуду, движутся быстрее впереди бегущих). Во-вторых, проявляется такой процесс как дисперсия (зависимость скорости волны от ее частоты, определяемая физическими и геометрическими свойствами среды; при дисперсии разные участки волны движутся с разными скоростями и волна расплывается). Таким образом, нелинейное укручение волны компенсируется ее расплыванием за счет дисперсии, что и обеспечивает сохранение формы такой волны при ее распространении.

Отсутствие вторичных волн при распространении солитона свидетельствует о том, что энергия волны не рассеивается по пространству, а сосредоточена в ограниченном пространстве (локализована). Локализация энергии есть отличительное качество частицы.

Еще одной удивительной особенностью солитонов (отмеченной еще Расселом) является их способность сохранять свои скорость и форму при прохождении друг через друга. Единственным напоминанием о состоявшемся взаимодействии являются постоянные смещения наблюдаемых солитонов от положений, которые они занимали бы, если бы не встретились. Есть мнение, что солитоны не проходят друг через друга, а отражаются подобно столкнувшимся упругим шарам. В этом также проявляется аналогия солитонов с частицами.

Долго считалось, что уединенные волны связаны только с волнами на воде и изучались они специалистами – гидродинамиками. В 1946 М.А.Лаврентьев (СССР), а в 1954 К.О.Фридрихс и Д.Г.Хайерс США опубликовали теоретические доказательства существования уединенных волн.

Современное развитие теории солитонов началось с 1955, когда была опубликована работа ученых из Лос Аламоса (США) – Энрико Ферми, Джона Пасты и Стена Улама, посвященная исследованию нелинейных дискретно нагруженных струн (такая модель использовалась для изучения теплопроводности твердых тел). Длинные волны, бегущие по таким струнам, оказались солитонами. Интересно, что методом исследования в этой работе стал численный эксперимент (расчеты на одной из первых созданных к этому времени ЭВМ).

Открытые теоретически первоначально для уравнений Буссинеска и КдВ, описывающих волны на мелкой воде, солитоны к настоящему времени найдены также как решения ряда уравнений в других областях механики и физики. Наиболее часто встречающимися являются (ниже во всех уравнениях u – искомые функции, коэффициенты при u – некоторые константы)

нелинейное уравнение Шредингера (НУШ)

Уравнение было получено при изучении оптической самофокусировки и расщепления оптических пучков. Это же уравнение применялось при исследовании волн на глубокой воде. Появилось обобщение НУШ для волновых процессов в плазме. Интересно применение НУШ в теории элементарных частиц.

Уравнение sin-Гордона (СГ)

описывающее, например, распространение резонансных ультракоротких оптических импульсов, дислокации в кристаллах, процессы в жидком гелии, волны зарядовой плотности в проводниках.

Солитонные решения имеют и так называемые, родственные КдВ уравнения. К таким уравнениям относятся,

модифицированное уравнение КдВ

уравнение Бенджамина, Бона и Магони (ББМ)

впервые появившееся при описании боры (волны на поверхности воды, возникающей при открывании ворот шлюзов, при «запирании» течения реки);

уравнение Бенджамина – Оно

полученное для волн внутри тонкого слоя неоднородной (стратифицированной) жидкости, расположенного внутри другой однородной жидкости. К уравнению Бенджамина – Оно приводит и исследованиее трансзвукового пограничного слоя.

К уравнениям с солитонными решениями относится и уравнение Борна – Инфельда

имеющее приложения в теории поля. Есть и другие уравнения с солитонными решениями.

Солитон, описываемый уравнением КдВ, однозначно характеризуется двумя параметрами: скоростью и положением максимума в фиксированный момент времени.

Солитон, описываемый уравнением Хироты

однозначно характеризуется четырьмя параметрами.

Начиная с 1960, на развитие теории солитонов повлиял ряд физических задач. Была предложена теория самоиндуцированной прозрачности и приведены экспериментальные результаты, ее подтверждающие.

В 1967 Крускалом и соавторами был найден метод получения точного решения уравнения КдВ – метод так называемой обратной задачи рассеяния. Суть метода обратной задачи рассеяния состоит в замене решаемого уравнения (например, уравнения КдВ) системой других, линейных уравнений, решение которых легко находится.

Этим же методом в 1971 советскими учеными В.Е.Захаровым и А.Б.Шабатом было решено НУШ.

Приложения солитонной теории в настоящее время находят применение при исследованиях линий передачи сигналов с нелинейными элементами (диоды, катушки сопротивления), пограничного слоя, атмосфер планет (Большое красное пятно Юпитера [16]), волн цунами, волновых процессов в плазме, в теории поля, физике твердого тела, теплофизике экстремальных состояний веществ, при изучении новых материалов (например, джозефсоновских контактов, состоящих из разделенных диэлектриком двух слоев сверхпроводящего металла), при создании моделей решеток кристаллов, в оптике, биологии и многих других. Высказано мнение, что бегущие по нервам импульсы – солитоны.

В настоящее время описаны разновидности солитонов и некоторые комбинаций из них, например:

антисолитон – солитон отрицательной амплитуды;

бризер (дублет) – пара солитон – антисолитон (рис. 2);

мультисолитон – несколько солитонов, движущихся как единое целое;

флюксон – квант магнитного потока, аналог солитона в распределенных джозефсоновских контактах;

кинк (монополь), от английского kink – перегиб.

Формально кинк можно ввести как решение уравнений КдВ, НУШ, СГ, описываемое гиперболическим тангенсом (рис. 3). Изменение знака решения типа «кинк» на противоположный дает «антикинк».

Кинки были обнаружены в 1962 англичанами Перрингом и Скирмом при численном (на ЭВМ) решении уравнения СГ. Таким образом, кинки были обнаружены раньше, чем появилось название солитон. Оказалось, что столкновение кинков не привело ни к их взаимному уничтожению, ни к последующему возникновению других волн: кинки, таким образом, проявили свойства солитонов, однако название кинк закрепилось за волнами такого рода.

Солитоны могут быть также двумерными и трехмерными. Изучение неодномерных солитонов осложнялось трудностями доказательства их устойчивости, однако в последнее время получены экспериментальные наблюдения неодномерных солитонов (например, подковообразные солитоны на пленке стекающей вязкой жидкости, изучавшиеся В.И.Петвиашвили и О.Ю.Цвелодубом). Двумерные солитонные решения имеет уравнение Кадомцева – Петвиашвили, используемое, например, для описания акустических (звуковых) волн:

Среди известных решений этого уравнения – нерасплывающиеся вихри или солитоны-вихри (вихревым является течение среды, при котором ее частицы имеют угловую скорость вращения относительно некоторой оси). Солитоны такого рода, найденные теоретически и смоделированные в лаборатории, могут самопроизвольно возникать в атмосферах планет. По своим свойствам и условиям существования солитон-вихрь подобен замечательной особенности атмосферы Юпитера – Большому Красному Пятну.

Солитоны являются существенно нелинейными образованиями и столь же фундаментальны, как линейные (слабые) волны (например, звук). Создание линейной теории, в значительной мере, трудами классиков Бернхарда Римана (1826–1866), Огюстена Коши (1789–1857), Жана Жозефа Фурье (1768–1830) позволило решить важные задачи, стоявшие перед естествознанием того времени. С помощью солитонов удается выяснить новые принципиальные вопросы при рассмотрении современных научных проблем.

Андрей Богданов

Korteweg D.J., de Vries G. On the change of form of long waves advancing in a rectangular canal, and on a new type of long stationary waves.// Phil. Mag., 1895, v. 39

Солитоны. Под ред. Р.Буллафа, Ф.Кодри. М., «Мир», 1983

Ньюэлл А. Солитоны в математике и физике. М., «Мир», 1989

Ответь на вопросы викторины «Физика»