КИНО ИСТОРИЯ

КИНО, ИСТОРИЯ.

НЕМОЕ КИНО.

От волшебного фонаря к языку киноповествования (…–1915).

Рождение кинематографа.

Первым описанием плоских движущихся изображений принято считать рассказ о тенях, «отбрасываемых огнем … на стену пещеры» в начале седьмой книги платоновского Государства (см. также ПЛАТОН). Описания, предвосхищающие кино, также иногда находят у Герона Александрийского и Клавдия Птолемея.

Однако если говорить не о сходстве разного рода метафор со знакомым нам явлением, а о реальной системе, позволяющей записывать и воспроизводить бесконечное разнообразие движущихся плоских изображений, то непосредственными предшественниками кинематографа были, во-первых, различные игрушки с сериями картинок, которые при быстрой их смене воспринимались как одно движущееся изображение (среди таких игрушек надо отметить т.н. «чудо-блокнот», «зоотроп» и «фенакистоскоп») – все эти системы позволяли воспроизводить не более нескольких секунд движения. А во-вторых, предшественником кино как системы был волшебный фонарь (также laterna magica – нечто вроде современного диапроектора), который в середине 19 в. часто снабжался приспособлениями, позволяющими имитировать некоторые виды движения.

Но создание кинематографа как системы воспроизведения достаточно длительного движущегося изображения, причем изображения совершенно произвольного (в том числе и полностью жизнеподобного) оказалось возможным только после того, как возникла фотография, а чувствительность фотоматериалов стала позволять снимать при коротких выдержках. Когда – с изобретением в конце 1870-х бромсеребряных желатиновых эмульсий, являющихся основой фото- и кинопроцессов по сей день – это произошло, практически сразу же стали разрабатываться различные системы записи движения.

В истории сохранились имена десятков изобретателей такого рода систем, работавших в самых разных странах (наиболее известны среди них англичанин Эдвард Майбридж и француз Этьен-Жюль Марей), но в большинстве случаев эти изобретения из-за финансовых или технических проблем не были доведены до конца. А те, которые были закончены, или создавали неудовлетворительные условия для восприятия – как системы Марея и Майбриджа, – или были резко ограничены в разнообразии типов возможных изображений – как, например, система француза Эмиля Рено, которая не использовала фотографию.

Первой успешной кинематографической системой были изобретенные Томасом Эдисоном и его инженером Уильямом Диксоном два приспособления – «кинетограф» («записывающий движение», снимающее устройство), а другое – «кинетоскоп» («показывающий движение», воспроизводящее устройство). Эта система была разработана в конце 1880-х – в начале 1890-х, патентная заявка на нее была подана в 1891, патент выдан 14 марта 1893, а первый коммерческий сеанс состоялся 14 апреля 1894. В силу этого Эдисона и Диксона можно было бы считать изобретателями кино (и так иногда и делают), но кинетоскоп был рассчитан только на индивидуальный просмотр, что, очевидно, не позволило тогдашней публике разглядеть в нем нечто большее, чем простой аттракцион. Из-за этого получившие первоначально довольно широкую популярность кинетоскопы через несколько лет вышли из употребления, оставшись в действии только в пип-шоу.

Поэтому изобретателями кинематографа признаны братья Луи и Огюст Люмьеры, которые были знакомы с конструкцией эдисоновской техники и, благодаря тому, что Эдисон не стал патентовать свое изобретение в Европе, смогли воспользоваться некоторыми его идеями. Их аппарат «синематограф» и дал название кинематографу. Люмьеры подали патентную заявку 13 февраля 1895, а первый публичный просмотр состоялся в Париже 22 марта 1895. Любую из этих дат (равно как и любую из перечисленных выше дат, относящихся к эдисоновскому изобретению) можно считать днем рождения кино, но официальным днем рождения признается 28 декабря 1895, когда был дан первый коммерческий сеанс синематографа в подвале «Гран кафе» на бульваре Капуцинов.

Люмьеровские сеансы состояли обычно из примерно десятка пятидесятисекундных лент. Как правило, показ начинался первым снятым ими фильмом Выход рабочих с фабрики Люмьер (La Sortie des usines Lumière, 1895), затем демонстрировались различные ролики, в которых обязательно имели место разнообразные виды движения (например, море, работающие кузнецы, гимнаст, завтрак ребенка, просто уличные сценки, разрушение стены – последний сюжет часто затем показывался в обратной проекции, и стена восстанавливалась). Но наибольшую популярность имели два ролика, которым Люмьеры в конечном счете и обязаны признанием в качестве родителей кино, – это Прибытие поезда на вокзал Ля Сьота (L'Arrivée d'un train en gare de la Ciotat, также Прибытие поезда, 1895) и Политый поливальщик (L'Arroseur Arrosé, 1895). В первом из этих фильмов поезд, подъезжающий к станции по диагонали кадра, так быстро и заметно увеличивался в размерах, что многие зрители в испуге вскакивали с мест: настолько был сильным эффект движения как бы из глубины плоской картинки – эффект, никогда ранее не встречавшийся в изобразительных искусствах. Именно этот фильм быстро принес популярность новому зрелищу, из-за чего его иногда ошибочно считают вообще первым в истории кино.

Если в большинстве остальных ранних фильмов Люмьеров показывались различные события, происходившие без участия кинематографистов, то Политый поливальщик был фильмом полностью постановочным, причем не просто постановочным (какими были, например, все фильмы Эдисона – Диксона), но первым в истории кино фильмом со вполне законченной повествовательной структурой, соответствующей всем канонам классической драматургии. В нем имела место экспозиция (человек поливает из шланга сад), завязка (мальчишка за спиной поливальщика наступает на шланг), развитие действия с поворотной точкой (поливальщик в недоумении заглянул в наконечник шланга), кульминация (мальчишка убирает ногу со шланга, и струя воды ударяет в лицо поливальщика) и развязка (поливальщик бьет мальчишку, тот убегает). Этот фильм, несомненно, являющийся родоначальником всего игрового кинематографа, продемонстрировал раннему кинематографу путь, по которому он сможет рассказывать простейшие истории – путь использующих сценические методы однокадровых построений.

Ранние фильмы.

Аппаратура Люмьеров, легкая, удобная («синематограф» можно было применять как для съемки, так и для проекции фильмов) и сравнительно недорогая, быстро получила широкое распространение, и кинематограф стал явлением мировой культуры. В первые годы существования киносеанс обычно строился по принципам, заложенным Люмьерами – несколько видовых фильмов, несколько уличных сценок, несколько комических сюжетов; причем повсеместной была практика копирования получивших популярность чужих лент (например, Прибытие поезда и Политый поливальщик существовали в огромном количестве римейков). Также стала формироваться кинохроника как отдельная ветвь кинематографа, и хроникальные сюжеты тоже включались в программу киносеанса.

Довольно быстро в кинематограф стали приходить люди, разглядевшие в нем возможности, гораздо более широкие, чем те, которые предвидели Эдисон (считавший его не более, чем коммерчески выгодным развлечением) и Люмьеры (полагавшие, что главная миссия кино состоит в фиксации событий для истории). Несомненно, крупнейшим режиссером рубежа веков был Жорж Мельес, начинавший свою профессиональную деятельность как театральный актер, режиссер, а также и иллюзионист. Он воспринял кинематограф как средство, способное значительно обогатить, прежде всего, трюковые возможности сцены. Развивая, по существу дела, идею сценического люка, Мельес пришел к знаменитому «волшебному превращению», когда видимый на экране объект вдруг резко изменяется или вообще превращается во что-то другое (для чего в нужный момент съемка ненадолго прекращалась). Аналогичным образом он пришел и к другим трюковым приемам (двойной экспозиции, совмещению разномасштабных изображений и пр.). С их помощью он создавал свои экранные феерии, где, например, спасаясь от живущих на Луне чудищ, можно было запросто упасть в море на Земле (в самом известном мельесовском фильме Путешествие на Луну (Le Voyage dans la Lune, 1902)).

Мельес не был изобретателем большинства приписываемых ему приемов – например, прием с остановкой камеры был известен уже Эдисону. Но, во-первых, благодаря ему эти приемы получили распространение. А во-вторых – и это гораздо важнее, – он значительно расширил возможности киноповествования, продемонстрировав, что кино может не только запечатлевать жизненные события и показывать смешные сценки, но также и рассказывать волшебные захватывающие истории. Также во многом под влиянием Мельеса в раннем кино утвердились прогрессивные на тот момент принципы театральной организации кинокадра: камера должна имитировать точку зрения зрителя партера, персонаж должен быть виден в полный рост, а боковое движение предпочитается всем остальным (чтобы избежать вредного для тогдашнего киноповествования шокового эффекта Прибытия поезда). Но главное, что сделал Мельес – он первым показал, что кино может быть искусством.

В большинстве ранних фильмов изучались главным образом внутрикадровые возможности кинематографа, но были также и авторы, обратившие внимание на способность кино формировать смысл и рассказывать истории с помощью показа серии различных изображений – на монтаж. По всей видимости, первым, кто применил в кино монтажную склейку был Мельес, который, очевидно, рассматривал ее как своего рода аналог театрального занавеса. Впервые она была использована Мельесом в фильме Спасение из реки (Sauvetage d'une rivière, 1896). Среди сохранившихся фильмов (вообще, из всех снятых на заре кинематографа фильмов сохранилось не более нескольких процентов), которые состояли из нескольких кадров, самым ранним является мельесовская же Луна с одного метра (La Lune à un mètre, 1898).

Но Мельес использовал монтаж только между эпизодами. На возможности же монтажных построений внутри сцены первыми, по-видимому, обратили внимание английские кинематографисты, известные под общим названием «Брайтонская школа». Это прежде всего Джордж Альберт Смит и Джеймс Уильямсон, которые в своих фильмах достаточно свободно применяли внутриэпизодный монтаж (впервые – в фильме Бабушкина лупа (Grandma's Reading Glass, Смит, 1900)). Также они использовали приемы, заметно опережавшие свое время (иногда даже на десятилетия, как, например, в случае с монтажным переходом через нерезкость в одном из фильмов Смита): параллельный монтаж интерьерных и натурных кадров, крупные и сверхкрупные планы, монтажную склейку на непрерывном движении и другое. Следует отметить, что вопрос о том, оказали ли брайтонцы реальное влияние на развитие кинематографа, или же их открытия не были замечены, является в современном киноведении дискуссионным. Вполне возможно, что существовали и другие опередившие свое время режиссеры, которые не только не оказали реального влияния на развитие киноязыка, но от которых не сохранилось ни фильмов, ни даже их описаний.

В начале 1900-х в кино заметно увеличился интерес к рассказу сложных историй, и ключевую роль в развитии и распространении необходимых для этого повествовательных приемов сыграл американский режиссер Эдвин Портер. Его фильмы Жизнь американского пожарного (The Life of an American Fireman, 1903) и особенно Большое ограбление поезда (The Great Train Robbery, 1903) представляют собой уже достаточно непростые повествовательные конструкции. В Большом ограблении поезда (которое с точки зрения истории жанров в кино является одним из первых вестернов) по мере развития событий с помощью монтажа камера (и вместе с ней зритель) свободно перемещается из здания железнодорожной станции на саму станцию, затем в почтовый вагон и далее следует вместе с поездом и грабителями. В конце этого состоящего из 14 планов-эпизодов фильма попеременно показываются события на станции и в лесу, где пытаются скрыться бандиты – то есть имеет место полноценное параллельное действие.

В фильмах Портера и многих других авторов постепенно осмысливаются пространственно-временные возможности монтажной склейки. Склейка не просто разделяет последовательно развивающиеся эпизоды, но способна перемещать нас в пространстве и во времени. Если временной аспект монтажного перехода кино 1900-х изучало крайне осторожно (иногда при необходимости время между кадрами могло уйти несколько вперед, но идея, что с помощью монтажа можно переместиться в прошлое, овладела умами кинематографистов только в середине 1910-х), то возможности пространственных перемещений изучались в этот период крайне внимательно. Значительную роль в этом сыграли т.н. фильмы-погони, сама структура повествования в которых требовала, во-первых, постоянного перемещения в пространстве, и во-вторых, внимательного отношения к расстоянию между преследуемым и преследователями – т.е. к пространственным отношениям. Элементы погонь содержались и во многих более сложных по содержанию фильмах, обогативших киноязык 1900-х – и в Большом ограблении поезда, и в Спасенной Ровером (Rescued by Rover, 1905) английского режиссера Сесила Хепуорта, и во многих фильмах крупнейших французских кинопроизводителей того времени фирм «Пате» и «Гомон», и в некоторых других.

Сложное повествование.

Ближе к концу первого десятилетия 20 в. кинематограф в целом овладел техникой несложного повествования – он научился рассказывать линейно развивающиеся истории, не претендующие на психологическую глубину, – и, тем самым, оказался готовым к освоению более тонких и психологически сложных элементов языка. Ключевую роль здесь, по-видимому, сыграл фильм наиболее выдающегося режиссера 1910-х Дэвида Уорка Гриффита Много лет спустя (After Many Years, также Энох Арден / Enoch Arden, 1908), вернее, две идущие подряд монтажные склейки из него.

На первой из этих склеек Гриффит перешел со стандартного общего плана героини на ее лицо и тем самым осуществил первый в истории кино переход на психологически мотивированный крупный план. До того кинематограф изредка пользовался крупными планами предметов (например, при необходимости показать какой-либо небольшой объект, который на общем плане просто не был бы виден) и даже крупными планами лиц (например, в снятом еще в 1891 – т.е. за несколько лет до любой из признанных дат рождения кино – эдисоновском фильме Фред Отт чихает (Fred Ott's Sneeze)). Поэтому значение гриффитовского нововведения состоит не просто в применении крупного плана как такового, а во введении его в монтажный контекст, где он и приобретал свое значение. Действительно, как показал в 1916 первый крупный теоретик кино Гуго Мюнстерберг в книге Фотопьеса: психологическое исследование (The Photoplay: A Psychological Study, также The Film: A Psychological Study. The Silent Photoplay in 1916), «крупный план объективировал в мире нашего восприятия психический акт внимания» – переход на крупный план героини имитировал усиление нашего (авторского и зрительского) внимания к ней. Если перейти с общего плана на крупный, где видно одно только ее лицо, зритель, во-первых, полностью концентрируется на нем, а во-вторых, он получает возможность увидеть мельчайшие нюансы ее мимики.

Крупный план «объективирует» не только наше внимание, но и, одновременно, внимание персонажа фильма: присмотревшись к выражению лица персонажа, зритель проникается происходящим у него в душе, и значит, следующий кадр может быть уже воспринят как изображение того, что видит (перед собой или внутри себя) персонаж. Именно это и происходит в следующей склейке из Много лет спустя, где Гриффит показал мужа главной героини, выброшенного кораблекрушением на далекий остров. Тем самым, вся эта монтажная конструкция была применена для того, чтобы чисто кинематографическими средствами изобразить то, о чем думает героиня – попросту говоря, переход на крупный план привлек наше внимание к тому, что она вообще думает, а переход с крупного плана показал, что именно она думает.

Обе эти склейки породили множество кинематографических приемов, повсеместное распространение которых привело к формированию того, что, собственно, и называется языком киноповествования. Изобретение психологически мотивированного укрупнения сделало осмысленным внутрисценический монтаж. Если более раннее кино в целом следовало принципу «одна сцена – один кадр», не видя необходимости менять съемочные точки внутри сцены, то после открытия, что приближение камеры к персонажу означает усиление внимания к нему, стало понятно, что любое изменение съемочного ракурса означает изменение акцентов внимания. Поэтому кино довольно быстро научилось составлять сцены и эпизоды из кадров, снятых с разных точек и в разной крупности в соответствии с психологическим значением данного элемента сцены или эпизода. А изобретение перемещения на то, что видит перед собой персонаж, создало весьма удобный (и часто просто необходимый) способ перехода с одного кадра на другой (также оно создало и новый весьма эффективный способ построения параллельного действия).

Все эти нововведения, развиваясь и усложняясь во множестве в том числе и второстепенных фильмов, за менее чем десятилетие оформились в систему киноповествования, в которой уже имелись все основные принципы, на которые опирается киноязык и сегодня. Это прежде всего относится к стандартному способу ведения эпизода: общий план, информирующий зрителя о месте и обстановке действия, участвующих в нём персонажах и их взаиморасположении (этот кадр является прямым наследником по-театральному организованной сцены раннего кино) – затем укрупнение на одного из персонажей, говорящего или делающего что-то — затем переход на адресата его слов или действий – и так далее, при этом как в середине эпизода, так и особенно в его конце возможен переход на общий план; все другие способы построения эпизода (начавшие активно формироваться к середине 1930-х и весьма распространенные в современном кинематографе) должны быть как-либо сюжетно, психологически или художественно мотивированны. В несколько меньшей, но также значительной, степени это относится и к приёмам пространственно-временной межэпизодной организации фильма – к последовательному и параллельному монтажу и пр.

Таким образом, – как пишет американский теоретик кино Кристин Томпсон в фундаментальной работе по истории классической повествовательной системы Классическое голливудское кино (Bordwell D., Staiger J., Thompson K. The Classical Hollywood Cinema. Film Style and Mode of Production to 1960), «формирование классического метода началось довольно рано, около 1909–1911, и к 1917 система была закончена в своих основных повествовательных и стилистических положениях». Однако в области средств кинематографического выражения это утверждение относится только к монтажным способам повествовательной организации и до некоторой степени – к внутрикадровому повествовательному движению. Что же касается тех возможностей ведения повествования, которые связаны с движением самого кадра (камеры) – т.е. горизонтальное и вертикальное панорамирование, проезд, наезд, отъезд и вертикальное движение камеры, – они формировались гораздо медленнее: если сопроводительное панорамирование (когда камера следует за основным объектом, чтобы он не вышел из кадра) при необходимости применялось уже в 1900-е, то активное повествовательное движение камеры (когда, например, панорама обнаруживает сюжетно-важный объект, до того находившийся за кадром, или когда с помощью наезда увеличивается крупность объекта, к которому требуется привлечь внимание), за единичными исключениями, в раннем кино не применялось; постепенное осознавание заложенных в движении камеры повествовательных возможностей начинает происходить к концу 1910-х – в 1920-х, но реальное их осмысление происходит уже только в звуковом кино.

С развитием сложной психологически нагруженной техники киноповествования в начале 1910-х начинает меняться отношение к кинематографу, общество постепенно начинает осознавать, что кино — это не просто новая занимательная игрушка, новый вид балагана, но новое искусство. Крупнейшим свидетельством этого стало появление в 1908 во Франции течения, так и называвшегося: «Фильм д'ар» («художественный фильм», дословно: «фильм искусства»), которое привлекло к работе в столь непрестижной сфере деятельности крупнейших драматических актеров и стремилось поднять кино на высокий художественный уровень за счет театральных достижений. Однако слишком сильная опора на театральный опыт как раз в тот момент, когда кинематограф начал отказываться от театрального способа построения отдельных кадров и фильмов в целом, привела к тому, что ни «Фильм д'ар» как таковое, ни наиболее значительный фильм течения Смерть герцога Гиза (Убийство герцога Гиза, La Mort du Duc de Guise, 1908), не снискали значительного успеха.

Изменение общественного отношения к кино можно наглядно оценить, например, по стандартному содержанию киносеансов, которое свидетельствует о непрерывном росте интереса к сложным психологически нагруженным повествованиям. Например, если в 1904 в США среди официально зарегистрированных фильмов было 42% документальных, 45% комедий и только 8% драм, то к 1907 доля драмы увеличилась до 17%, а в 1908 согласно данным, приводимым Томпсон, произошел четырехкратный рост – до 66%. Также существенно возрастает продолжительность фильмов — если в 1900-х длина одной ленты, как правило, не превышала одной части (стандартный трехсотметровый рулон пленки — около 15 минут при обычной в то время скорости проекции 16 кадров в секунду), то в начале 1910-х нормальной практикой стало снимать фильм в трех-четырех частях. Дальше всех в этом продвинулись итальянцы, снимавшие дорогостоящие полнометражные картины на исторические темы – самые известные из них Камо грядеши? (Quo vadis?, 1912) Энрико Гуаццони и сильно повлиявшая на Нетерпимость Гриффита Кабирия (Cabiria, 1914) Джованни Пастроне, поразившая современников не только эпическим сюжетом и масштабными декорациями, но и эффектными проездами камеры в статичных сценах, не мотивированными повествовательно.

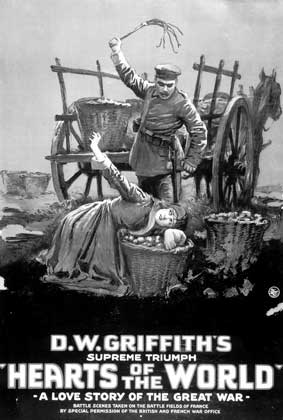

Фильмом, подведшим итог периоду, объединив все эти основные тенденции, можно считать гриффитовское Рождение нации (The Birth of a Nation, 1915). Этот фильм длится почти три часа, сделан с несомненной претензией на искусство (и таковым является – несмотря на выраженно расистскую идеологию), и в нем использовано значительное большинство имевшихся на тот момент приемов киноповествования.

Расцвет немого кино (1916–1928).

В следующем году Гриффит снял фильм Нетерпимость (Intolerance, 1916), состоящий из четырех независимых свободно переплетающихся между собой сюжетов из разных стран и эпох – Вавилона, Иудеи, Варфоломеевской ночи, современной Америки. По замыслу автора, все четыре истории – заговор священников против царя Валтасара, распятие фарисеями Христа, резня католиками гугенотов и вражда между рабочими и фабрикантом, приведшая к вынесению смертного приговора невиновному – должны были раскрывать многообразие проявлений недостойного человеческого чувства, вынесенного в заглавие фильма. Однако такое обобщение не только было слишком сложным для зрителя, чтобы он смог его вывести из фильма, но и вообще оно, по сути дела, из фильма не выводилось. Причина, приводящая во всех сюжетах к кровавым последствиям, может быть не только в нетерпимости (интересно, что российские прокатчики переопределили такую причину, назвав фильм Зло мира). Более, того, нет оснований считать, что в основе всех четырех историй лежит одна и та же первопричина.

В результате картина потерпела катастрофический провал в прокате (притом, что Рождение нации несколько десятилетий оставалось самым прибыльным в истории фильмом), и содержавшиеся в ней художественные достоинства и оригинальные кинематографические идеи не были оценены сразу. Между тем, фильм, по сути дела, знаменовал собой поворот в истории развития киноязыка. Переход от формирования смысла произведения через посредство содержания рассказанной в нем истории (в силу чего основными элементами киноязыка были те, которые обеспечивали повествовательные возможности) к формированию смысла с помощью изображения – как внутри кадров, так и между ними (в монтаже). В Нетерпимости были ростки обеих изобразительных структур – по глубине и емкости художественной организации кадра она заметно превосходит фильмы того времени. А попытка создать обобщающий смысл с помощью монтажа событий, не связанных между собой причинно-следственными связями, предвосхищает монтажные поиски второй половины 1920-х.

Двадцатые в США.

Но даже если бы не просчеты Гриффита при создании интеллектуальной конструкции Нетерпимости, вряд ли бы неповествовательные структуры киноязыка активно развивались на его родине. Американский кинематограф практически с самого начала (во всяком случае, с Портера) тяготел к максимальной повествовательности. Вероятно, это связано как с ориентацией англосаксонской культуры главным образом на слово (можно вспомнить, что даже многие дорожные знаки пишутся в Америке словами), как и с тем, что кинематограф никогда не воспринимался в США как главным образом художественная, а не коммерческая система. А с точки зрения коммерческой выгоды, вложения в изобразительно ориентированное произведение (успех которого никогда не может быть предсказуем) являются куда более рискованными, чем вложения в сделанный по четким проверенным рецептам фильм, следующий жесткой и надежной повествовательной структуре. Этим и объясняется как то, что киноязык обязан именно американскому кинематографу изобретением основных структур повествования, и что голливудские фильмы во все времена являлись образцом профессионализма и успеха, так и то, что с окончанием формирования системы киноповествования в середине 1910-х Америка перестала быть страной, определявшей направление развития кинематографа.

После того, как повествовательная система была создана, американское кино перестало нуждаться в ярких, но своенравных и непредсказуемых авторах-режиссерах (каким был, например, Гриффит), и стала ориентироваться на более поточную систему производства, центром которой является продюсер. Если первое десятилетие 20 в. принято называть операторским периодом в истории американского кино, период с 1908 (год прихода в кино Гриффита) по примерно конец 1910-х называется режиссерским, то затем начался продюсерский период. Одновременно заканчивается формирование системы звезд и устанавливается система жанров.

Наиболее важную роль в этом процессе сыграл Томас Харпер Инс, который начинал как актер и режиссер приключенческих фильмов, но уже с 1913 руководил постановкой фильмов других режиссеров, постепенно создавая принципы, ставшие основой голливудской системы кинопроизводства. Прежде всего, это идея, что основой фильма должен быть железный сценарий. Действительно, если главным в фильме является повествование, то вся его структура закладывается уже на уровне сценария, а дальнейшая реализация есть хотя и творческий, но достаточно стандартизированный способ воплощения этого сценария. Второе – это ориентация на звезд, поскольку зритель готов платить не столько за рассказанную историю, сколько за действующего в этой истории героя. Общую же координацию элементов фильма осуществляет продюсер, покупающий сценарий, приглашающий звезд и нанимающий режиссера для работы с ними. В общих чертах эта система, в разные времена становившаяся то более, то менее жесткой, сохраняется в Голливуде и ныне.

Тем не менее, в США 1920-х еще оставалась определенная авторская свобода, до некоторой степени позволявшая таким художникам, как Эрих фон Штрогейм, создавать не вписывающиеся в конвейерную систему производства социальные драмы – такие, как Глупые жены (Foolish Wives, 1922) и Алчность (Greed, 1925), – снятые в опережающей свое время визуальной манере: жесткое (как по рисунку, так и иногда по своему натуралистическому содержанию) экспрессивное изображение, стремление по возможности реже разбивать непрерывное действие монтажными склейками, многоплановые композиции (в том числе, сочетающие основное действие внутри интерьера и происходящее снаружи побочное, видимое через окно или дверь) и т.п. Однако большинство основных фильмов режиссера окончательно монтировались уже без его участия (и в некоторых случаях он был даже лишен возможности завершить съемки), а наиболее важная его картина Алчность была сокращена студией в четыре раза (правда стоит отметить, что в авторском монтаже она шла более семи часов).

В определенном смысле противоположностью фон Штрогейму был Сесиль Де Милль, ставивший художественно интересные ленты, не вступая в конфликт с продюсерской системой и обычно имея успех у публики. К концу 1920-х становится заметным Кинг Видор, который в осмысливавшем проблему взаимоотношений отдельной личности и общества в целом фильме Толпа (The Crowd, 1928) экспериментировал с движением камеры, отчасти предвосхищая технику, впоследствии разработанную Орсоном Уэллсом. Важной и весьма своеобразной фигурой американского кино был Роберт Флаэрти, создававший на разном этнографическом материале документальные фильмы о жизни человека среди дикой природы, самыми значительными из которых являются Нанук с Севера (Nanook of the North, 1922) и снятый в Великобритании звуковой Человек из Арана (Man of Aran, 1934).

Но, пожалуй, наибольшие достижения американского кинематографа 1920-х были связаны с комедиями. Родоначальником американской комедии является Мак Сеннет, с начала 1910-х снимавший т.н. «слэпстики» – фарсовые фильмы, развивавшие традиции цирковых трюков, строящихся на разного рода конфликтах человека и окружающей его предметной обстановки. Однако в классическом слэпстике сам по себе человек не имеет особого значения (являясь в лучшем случае некоей клишированной маской), и дальнейшее развитие американской кинокомедии происходит из осознания того, что приобретение комедийным персонажем собственного характера придаёт этому конфликту философское звучание.

Персонаж Гарольда Ллойда (Наконец в безопасности (Safety Last, 1923) и др.) представляет собой осторожного среднего американца, в конечном итоге преодолевающего враждебные обстоятельства. В отличие от него, персонажи двух крупнейших представителей жанра – Чарльза Чаплина и Бастера Китона, – наивные и благородные люди, находятся с внешним миром (с предметами, особенно являющимися продуктами индустриальной цивилизации, и с людьми – за исключением объектов их чувств) в неразрешимом конфликте. В картинах Чаплина (полнометражные немые фильмы – Малыш (The Kid, 1921), Золотая лихорадка (The Gold Rush, 1925) и Цирк (The Circus, 1928)) его инфантильный персонаж обычно стремится перевернуть обстоятельства в свою пользу и стать хозяином положения, но никогда не может долго им оставаться. Персонаж фильмов Китона (Три эпохи (The Three Ages, 1923), пародирующие конструкцию Нетерпимости, а также Шерлок младший (Sherlock, Jr., 1924), Генерал (The General, 1927), Кинооператор (The Cameraman, 1928) и др.), которого иногда называли «человеком с каменным лицом», производит впечатление заранее осознающего обреченность всяких попыток вписаться в законы человеческой цивилизации, но продолжающего делать то, что подсказывает ему чувство долга.

Немецкий экспрессионизм.

К концу 1910-х на первый план выдвигается кино северной Европы – Дании, Швеции и прежде всего Германии. Несмотря на поражение в первой мировой войне и сильнейший экономический кризис, немецкое кино испытывает подъем. Из всех направлений тогдашнего немецкого кино с точки зрения истории кинематографа важнейшим является движение, получившее название экспрессионизм, а основной фильм, представляющий это течение – Кабинет доктора Калигари (Das Kabinett des Dr. Caligari, Роберт Вине, 1919).

Этот фильм, поставленный на основе сценария крупнейшего деятеля киноэкспрессионизма Карла Майера, был снят в декорациях, созданных художниками-экспрессионистами из группы «Штурм», и это предопределило основную особенность картины: отказ от ориентации на привычное жизнеподобное повествование и построение фильма как последовательности полубредовых видений, разворачивающихся в воспаленном сознании. Декорации в картине не просто нереалистичны, они предельно искажают все мыслимые пропорции – прямые линии изломаны, вертикали тянет к земле, перспектива неестественно сужается, предметы обстановки неправдоподобны, лица людей похожи на маски. Эта картина, во-первых, показала возможность создания фильмов, ориентирующихся не на театр и литературу, а на живопись, а во-вторых, продемонстрировала способность кинематографа делать полноценные произведения, задачей которых является запечатление не реальности (или наших представлений о ней), а субъективных переживаний.

Первая из этих тенденций получила крайнее воплощение в полностью абстрактных фильмах Ханса Рихтера («ритмы»), Вальтера Рутмана («опусы»), Оскара Фишингера («этюды») и Викинга Эггелинга («симфонии»), в которых не было ничего, кроме движущихся и видоизменяющихся линий, геометрических фигур и пятен (при том, что абстрактная живопись возникла всего за десять лет до появления первого абстрактного фильма). Вторая тенденция привела к идее «субъективной камеры», как бы находящейся на точке зрения кого-либо из персонажей и перемещавшейся вместе с ним. Эта идея была последовательно проведена в фильме Фридриха Вильгельма Мурнау по сценарию Майера Последний человек (Der letzte Mann, также The Last Laugh, 1924), в котором, к тому же, отсутствовали титры – настолько полно и разнообразно были раскрыты в нем повествовательные возможности камеры.

В другом знаменитом фильме Мурнау – в фильме Носферату (Носферату – Симфония ужаса, Nosferatu – Eine Simphonie des Grauens, также Вампир Носферату, 1922), снятом по Дракуле Брема Стокера, ирреальная атмосфера создавалась не с помощью особых декораций, как в …Калигари, а прежде всего благодаря оригинальным приемам показа обычного мира – тревожному освещению, резким контрастам света и тени (при этом в Носферату Мурнау использовал в основном натурные съемки, что для немецкого кино 1920-х нехарактерно), вмонтированию негативного изображения в позитивную копию, изменению скорости съемки, приводящему к искажению скорости движения объектов и проч.

Наконец, самым заметным немецким режиссером того времени, чье непосредственное влияние отчасти ощущается и до сих пор (например, в некоторых видеоклипах), был Фриц Ланг. В его фильмах, как Усталой смерти (Der mude Tod, фильм известен также под многими другими названиями, 1921), Нибелунгах (Die Nibelungen, 1924) и особенно в Метрополисе (Metropolis, 1926) изображение разработано настолько продуманно, тщательно и детально, что может соперничать с живописным. Характерно, что визуальная выразительность фильмов Ланга идет в ущерб их повествовательному и идеологическому наполнению, за что режиссер постоянно подвергался достаточно жесткой критике.

Французский авангард.

В первой четверти 20 в. центром мирового искусства, как известно, был Париж, поэтому неудивительно, что после потери влияния на мировой кинопроцесс в начале 1910-х, через десятилетие Франция вернула себе место одного из законодателей кинематографической моды. Течение во французском кино, ответственное за это, получило название Авангард.

Авангард принято делить на два периода – ранний (также «первый», до 1924) и поздний (также «второй», начиная с 1924). Для раннего периода характерны эксперименты, обычно называемые импрессионистскими. Уже по этому термину можно понять и отличия поисков французских кинематографистов и немецких, и их сходства. Немецкий экспрессионизм ориентирован на выражение (express) внутренних переживаний человека вовне, что приводит к активному воздействию на запечатляемый камерой мир. А французский импрессионизм ориентирован на впечатление (impress), оказываемое внешним миром на человека, что, напротив, означает особое внимание к находящейся перед камерой реальности. Естественно, что немцы предпочитали павильонные съемки, где власть автора над изображаемым миром максимальна, а французы – натурные, где максимальна выразительность мира самого по себе. В то же время, в обоих подходах основной акцент переносится с событий и мира как такового на взаимоотношения мира и человека. Это в конечном счете приводит к равной степени субъективности обоих течений. Наконец, оба названия имеют четкие ассоциации с направлениями в живописи, что лишний раз указывает на изобразительную природу обоих течений.

Ключевой фигурой раннего Авангарда является критик, режиссер и теоретик кино Луи Деллюк. В его работах было введено в обиход понятие фотогении, рассматриваемой как родовое свойство киноизображения. Понятие весьма туманное, но которое, по-видимому, следует понимать как требование предельной визуальной выразительности запечатляемых на экране объектов. И хотя в фильмах самого Деллюка, равно как и в картинах других киноимпрессионистов (прежде всего, Марселя Л'Эрбье, Жермена Дюлак и, отчасти, Жана Эпштейна) имеются элементы, вполне соответствующие этому описанию, все же первый Авангард следует признать, скорее, временем поисков, нежели открытий.

В позднем Авангарде обычно выделяют три основные направления: опять же импрессионизм, сюрреализм и «чистое кино».

Более представительным было первое из них, в котором поиски раннего Авангарда привели к значительным результатам – например, в картинах Дочь воды (La Fille de l'eau, 1925) и Девочка со спичками (Маленькая продавщица спичек, La Petite marchande d'allumettes, по сказке Андерсена, 1928) Жана Ренуара, Падение дома Эшеров (La Chute de la maison Usher, по Эдгару По, 1928) Жана Эпштейна, в документальном фильме Альберто Кавальканти Только время (Rien que les heures, 1926) или в трех фильмах Дюлак, представлявших собой попытку создания визуального эквивалента музыкальному произведению (хотя все они были немыми, демонстрацию их предполагалось синхронизировать со звучанием музыки): Пластинка 927 (Disque 927, 1927) на музыку Шопена, Тема и вариации (Thèmes et variations, 1928) и Арабеска (Синеграфический этюд на тему «Арабески», Étude Cinégraphique sur une arabesque, 1929) – обе на музыку Дебюсси.

Влияние сюрреализма на культуру 20 в. весьма значительно, и сновидения всегда занимали заметное место в кинематографе, встречаясь уже в фильмах 1900-х. А сравнение всего кинематографа с миром грез и снов появилось уже в первые годы его существования. Тем не менее, наиболее нашумевшее направление во французском Авангарде, провозгласившее своей целью прямое воссоздание логики и атмосферы сновидения на экране, представлено во французском немом кино, по сути дела, единственным фильмом – Андалузским псом (Un chien andalou, 1928) Луиса Бунюэля, сценарий которого написан в соавторстве с известнейшим художником-сюрреалистом Сальвадором Дали. В этой картине с помощью стандартного кинематографического инструментария того времени выстраивается совершенно немыслимая с точки зрения как здравого смысла, так и логики киноповествования, конструкция, подчиняющаяся законам освобожденного от контроля разума подсознания.

К сюрреализму иногда также причисляют фильм Раковина и священник (La Coquille et le Clergyman, 1927) Дюлак, который является, действительно, отчасти сюрреалистским по сюжету, но все же совершенно импрессионистским по методу. Близко к этому направлению примыкает и работавший в Париже американский художник и фотограф Мэн Рей, снявший четыре фильма (самый заметный из них Возвращение к разуму (Le Retour à la raison, 1923)) преимущественно в технике «рейограмм», (название является контаминацией «рентгенограммы» и фамилии режиссера Ray, причем рентгеновское излучение по-английски X-ray), когда запечатляемые объекты кладутся прямо на пленку и покадрово снимаются без посредства обычной кинокамеры. Однако художественные корни его работ восходят не к сюрреализму, а к дадаизму, и он не пытается воспроизвести на экране работу бессознательного, а экспериментируя с формой, раскрывает новые возможности киноязыка (также по существу психологические).

В этом смысле Рей примыкает к третьему направлению позднего Авангарда, оказавшего наибольшее влияние на дальнейшее развитие киноязыка – к «чистому кино». В двух наиболее значительных фильмах этого направления – в Механическом балете (Le Ballet mecanique, 1924) художника-кубиста Фернана Леже и в Антракте (Entr'acte, 1924) (в первой его части) Рене Клера – отсутствует даже малейшее подобие сюжета. Смысл фильма возникает только из собственного значения изображений и из их монтажных и ритмических сопоставлений (из-за такого способа организации фильма эти картины иногда называют абстрактными, но, конечно, они не являются абстрактными в столь же строгом смысле слова, как фильмы Рихтера и др.). Среди других фильмов этого направления следует отметить Пять минут чистого кино (Cinq minutes de cinéma pur, 1926) Анри Шометта и Анемичное кино (Anémic cinéma, 1925) крупнейшего художника-дадаиста Марселя Дюшана.

Отдельно ото всех течений стоит французский фильм датского режиссера шведского происхождения Карла Теодора Дрейера Страсти Жанны д'Арк (La Passion de Jeanne d'Arc, 1928), построенный почти целиком на конфликте крупных планов Жанны и ее следователей, по существу выражающем с помощью чисто изобразительных средств разного рода идеологические, религиозные и философские оппозиции (вплоть до жизни/смерти), – в этом смысле фильм является предтечей религиозно-философских притч 1950–1960-х (которые снимал, в том числе, и сам Дрейер), но отличается от них неповествовательным способом выражения идей.

Наконец, особое место во французском кинематографе 1920-х занимает Абель Ганс – художник несомненно авангардный, но не примыкавший ни к одному из конкретных подразделений Авангарда. Еще в 1915 он снял фильм Безумие доктора Тюба (La Folie du Docteur Tube), в котором за четыре года до Кабинета доктора Калигари было применено искажение изображения с целью показа восприятия этого мира психически больным человеком. Однако этот фильм, судя по всему, не оказал никакого влияния на развитие киноязыка. Это связано как с тем, что снятый еще до Нетерпимости фильм уж слишком опередил свое время, как и с тем, что, в отличие от …Калигари, где фигуры людей и значительная часть плоскостей были неизменными, изображение в Безумии… было искажено сплошь (для чего были применены кривые зеркала и асферические линзы), что, вероятно, оказалось слишком сильным методом воздействия на тогдашнего зрителя.

Фильм Ганса Колесо (La Roue, 1923), сильно повлиявший на монтажные эксперименты в советском кино, был большим шагом вперед в осмыслении возможностей кинематографического ритма, и многие его фрагменты до сих пор являются непревзойденными образцами сочетания внутрикадрового ритма и ритма монтажа. Наконец, в Наполеоне (Napoléon, также Наполеон, увиденный Абелем Гансом, Napoléon vu par Abel Gance, 1927, фильм существует в нескольких версиях, ни одну из которых нельзя признать аутентичной) Ганс значительно расширил представления о возможностях киноязыка. Например, используя как бы субъективные точки зрения, не принадлежащие, однако, никакому живому существу (в отличие от Последнего человека), или снимая длинофокусным объективом, скрадывающим перспективу, или применяя полиэкран (прием, когда в разных частях экрана имеют место разные действия); и эти, и другие открытия, сделанные в Наполеоне, были до конца осмыслены только в кинематографе последних десятилетий.

Советское монтажное кино.

Дореволюционное российское кино в целом следовало европейским образцам (в особенности французским), не создавая произведений, способных повлиять на развитие мирового кинопроцесса. Крупнейшим дооктябрьским режиссером был Яков Протазанов, в чьем фильме Пиковая дама (1916, по Пушкину) были предвосхищены некоторые элементы кинематографа 1920-х. После прихода к власти в большевиков в 1917 в течение короткого периода до окончательного формирования в 1930-х тоталитарной системы, сделавшей невозможной сколько-нибудь свободное творческое самовыражение, происходил заметный подъем визуальных искусств – живописи, архитектуры и особенно кинематографа. Художники полагали, что принципиально новое идеологическое содержание должно быть облечено в новую эстетическую форму, и им удалось убедить власти поддерживать их авангардные эксперименты.

Если немецкие киноэкспрессионисты и французские киноимпрессионисты, развивая визуальные возможности кино, интересовались главным образом их внутрикадровыми аспектами, то центром интереса советских режиссеров второй половины 1920-х – равно как и французских представителей «чистого кино» – был монтаж. Среди крупных фигур советского кинематографа того времени акцент на изображении самом по себе делали только Григорий Козинцев и Леонид Трауберг и Александр Довженко, чей фильм Земля (1930), раскрывший способность камеры передавать почти религиозную одухотворенность природы, оказал впоследствии большое влияние на режиссеров, уделявших особое внимание состоянию предметного мира (особенно на Андрея Тарковского). Остальные значительные режиссеры искали новые средства визуальной выразительности преимущественно в монтаже (что в некотором роде является буквальным воплощением идеи радикального переустройства общества – фильм создается из отдельных кусочков, обретающих смысл только в сочетании друг с другом, подобно тому, как новый мир создается из переосмысленных элементов старого).

Хотя и в «чистом кино», и в советском кино основной упор делался на изучение возможностей монтажа, между характером монтажных экспериментов в двух кинематографиях имеется весьма существенное отличие: французские художники, сопоставляя кадры, интересовались главным образом тем, что содержится в них вместе взятых, советских же интересовало прежде всего то общее, что есть в них обоих. Иначе говоря, первых интересовало наложение и взаимодействие смыслов двух изображений. А вторых – извлечение из двух различных изображений некоего общего смысла (или, используя несколько рискованную параллель из области логики, можно сказать, что первых интересовало объединение смысла кадров, а вторых – пересечение). При этом общий смысл (или «третий смысл») может не выявляться в каждом из кадров, взятом в отдельности.

Основа этих поисков была заложена еще в конце 1910-х, когда Лев Кулешов поставил серию экспериментов, важнейший из которых привел к открытию «эффекта Кулешова»: если перед изображением актера, смотрящего с нейтральным выражением лица за кадр, дать изображение тарелки супа, то зритель воспримет эту монтажную конструкцию как воплощающую чувство голода, а если перед тем же самым планом актера дать план красивой женщины, то зритель обнаружит вожделение на его лице. Сложно сказать, действительно ли монтажный контекст может оказывать такое сильное влияние на восприятие актерской игры (сам Кулешов впоследствии высказывал некоторые сомнения в силе эффекта собственного имени). Важно здесь то, что два соседних кадра, сталкиваясь друг с другом, оказывают друг на друга значительное влияние (при этом первый кадр сильнее влияет на второй, чем второй на первый), которое зачастую приводит к образованию третьего смысла, и в любом случае выделяет то общее, что в них содержится. Эти общие составляющие вслед за Эйзенштейном принято называть «монтажными признаками», и с их помощью можно выделять элементы, существенные как для повествования, так и для образования неповествовательного смысла.

В важнейшем фильме кинематографа 1920-х – в Броненосце «Потемкине» (1925) Сергея Эйзенштейна – многие эпизоды строятся только с помощью сочетания кадров, имеющих общие признаки, игнорируя принципы монтажного повествования. Наибольшего эффекта такая техника достигает в кульминационном эпизоде кровавого разгона демонстрации на Одесской лестнице, когда в очень жестком ритме монтируются кадры, не только связанные монтажными признаками (или «анти-признаками», когда общим у двух кадров оказываются противоположные элементы), но и имеющие сильное эмоциональное наполнение.

В следующем своем фильме Октябрь (1927) Эйзенштейн продолжил исследование возможных монтажных признаков, предположив, что такой признак может быть выявлен зрителем интеллектуально, с помощью словесного абстрагирования. Наиболее известный пример – т.н. монтажная фраза «Боги», где путем последовательного показа все более и более архаичных религиозных скульптур, вплоть до едва обработанных деревянных идолов, Эйзенштейн надеялся навести зрителя на мысль: «бог – чурбан». Однако такое обобщение оказалось слишком сложным и к тому же не выводящимся из представленных кадров однозначно, чтобы оно могло работать (легко видеть, что ситуация сильно напоминает положение дел в Нетерпимости, только на уровне локальной последовательности кадров, а не фильма в целом).

Всеволод Пудовкин в фильме Мать (по роману Максима Горького, 1926) также исследовал смысловые эффекты, возникающие из сопоставления кадров, но его больше интересовали метафорические возможности, нежели логические (в этом смысле он ближе к Клеру, чем к Эйзенштейну). Например, в финале картины кадры революционной демонстрации параллельно монтируются с кадрами вскрывающейся реки и ледохода, обнаруживая этим, что и то, и другое является бурным течением, способным смести все на своем пути. Тем самым, оказалось, что обобщение даже высокого уровня проще создать в кинематографе с помощью изобразительных конструкций, нежели логических.

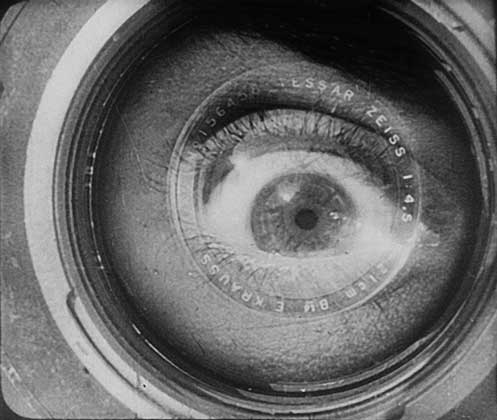

В определенном смысле, дальше всего продвинулись в чистоте монтажных экспериментов Дзига Вертов и возглавляемая им группа «киноков». Они создавали свои фильмы только из документального материала (вообще, отказ от использования традиционных постановочных принципов характерен для советского кино этой эпохи: режиссеры избегали пользоваться павильоном и часто занимали во всех ролях непрофессиональных исполнителей («типажей») – например, в Броненосце…, – в силу чего этот период в истории советского киноискусства иногда называют типажно-монтажным). Полнометражный фильм Человек с киноаппаратом (1929) лишен единого сюжета и не содержит пояснительных титров, и, по сути дела, он посвящен всесторонней разработке вариантов монтажных сопоставлений различных жизненных явлений, рассматриваемых прежде всего в их динамическом аспекте. Иначе говоря, конструктивной основой фильма является конфликт движения и статики, равно как и конфликт различных видов движения.

И в этом проявляется одно из основных открытий кинематографа 1920-х: возможность существования неповествовательной драматургии. Действительно, если драматургия есть ни что иное, как развитие во времени какого-либо конфликта, то почему этот конфликт обязательно должен быть конфликтом человеческих взаимоотношений? Точно так же это может быть и чисто изобразительный конфликт – Эйзенштейн, теоретически обосновавший в статье Драматургия киноформы (1929) возможность существования изобразительной драматургии, приводит десять видов таких конфликтов (графический, пространственный, световой, темповый, конфликт объемов и др.) – и каждый из них может столь же успешно формировать содержание фильма, как конфликт долга и чувства в классической драме. Изобразительная драматургия может существовать в кинофильме наряду с традиционной повествовательной, но может существовать и отдельно, что было убедительно доказано развитием кинематографа второй половины 1920-х.

РАЗВИТИЕ ЗВУКОВОГО КИНО

Новые времена (1928–1945).

Приход звука.

Звукозапись старше кинематографа, и попытки синхронизировать изображение и звук начались одновременно с изобретением кино. Соавтор Эдисона Уильям Диксон утверждал, что ему уже в 1889 удалось создать «кинетофонограф» – прибор, позволяющий воспроизводить звук и изображение одновременно. Однако не существует никаких доказательств, подтверждающих его слова, и поверить в них трудно. Более того, вплоть до начала 20 в. Эдисон – изобретатель звукозаписи, считавший фонограф своим главным изобретением, и относившийся к кинетографу/кинетоскопу гораздо прохладнее – не прекращал попыток синхронизировать кинетоскоп с фонографом, и, потерпев неудачу, практически потерял интерес к своему менее любимому детищу.

В раннем периоде кинематографа, когда собственные возможности нового зрелища были весьма ограниченными, создать звуковое кино пытались во множестве стран, но этому препятствовали две основные проблемы: трудность синхронизации изображения и звука и недостаточная громкость последнего. Первая проблема была в конечном счете разрешена путем записи и звука, и изображения на одном и том же носителе, но для решения второй проблемы требовалось изобретение усилителя электрических колебаний звукового диапазона, что произошло только в середине 1910-х, когда киноязык развился в достаточной мере, чтобы отсутствие звука перестало восприниматься недостатком, и интерес к звуковому кино в значительной мере ослаб.

В результате патент на ту из систем звукового кинематографа, которая впоследствии совершила звуковую революцию в кино, ставшую впоследствии общепринятой, был получен еще в 1919. Но до середины 1920-х кинокомпании, желая избежать значительного удорожания производства и проката фильмов и потери иноязычных рынков, не обращали никакого внимания на возможность «великого немого» заговорить. Поэтому переход к звуковому кино был вызван внеэстетическими и внешними по отношению к киноязыку причинами: фирма «Уорнер бразерс», находившаяся в 1925 на грани банкротства, попыталась поправить свои дела, решившись рискованный звуковой проект. После его успеха за Уорнерами потянулись и другие, и в конце концов всем остальным не оставалось ничего иного, как перейти на звук.

Уже в 1926 «Уорнер бразерс» выпустила несколько звуковых фильмов, состоящих в основном из музыкальных номеров. Но особого успеха они не имели – успех пришел только с фильмом Певец джаза (The Jazz Singer, 1927), в котором помимо номеров известного музыканта Эла Джолсона присутствовали и его короткие реплики. Звуковое кино появилось вместе с живой речью экранного персонажа, и 6 октября 1927 – день премьеры Певца джаза – принято считать днем рождения звукового кинематографа.

Появление звука одновременно дало и новые возможности, и ограничило старые. В ответ на сообщения об изобретении звукового кино Эйзенштейн, Пудовкин и Григорий Александров в 1928 напечатали манифест «Будущее звуковой фильмы». Заявка, в котором провозгласили, что «первые опытные работы со звуком должны быть направлены в сторону его резкого несовпадения со зрительными образами», т.е. основным способом творческого использования звука в кинематографе – всех трех его видов: диалога, шумов и музыки – должен быть отказ от синхронности. Однако, за редкими нерешительными исключениями, не делавшими погоды в тогдашнем кинопроцессе, кинематограф 1930-х сосредоточился прежде всего на изучении разнообразных вариантов совпадения (или, осторожнее говоря, неконтрастирующего сочетания) изображения и звука. Отчасти это, видимо, вызвано политическими и экономическими причинами, о которых пойдет речь ниже, но главным образом это, скорее всего, связано с тем простым фактом, что прежде, чем что-то отрицать, надо изучить отрицаемое – проще говоря, прежде, чем заниматься несовпадением звука и изображения, надо было изучить особенности и возможности их совпадения.

Что касается ограничения уже найденных выразительных средств, то принято считать, что переход к звуку привел к потере большинства достижений кинематографа 1920-х, прежде всего монтажных, но в действительности, хотя средняя длительность кадра в раннем звуковом кино выросла почти в два раза, она зафиксировалась на отметке 9–12 секунд, которая продержалась практически без изменений до середины 1980-х, поэтому говорить о серьезной потере монтажных возможностей не приходится. Наоборот, увеличение средней продолжительности плана способствовало тому, чтобы кинематограф проявил повышенный интерес к движению камеры, не слишком активно применявшегося в немом кино, в результате чего разработка большей части связанных с движением камеры повествовательных приемов приходится именно на 1930-е.

Тем не менее, разнообразие используемых в кинематографе 1930-х художественных приемов и выразительных средств в целом заметно сократилось. Обнаружилась сильная тенденция к театрализации фильмов, чего не наблюдалось около двадцати лет после лент Фильм д'ар, и что проявилось, например, в резком увеличении количества экранизируемых пьес или в появлении большого количества т.н. talkies – фильмов, практически все содержание которых исчерпывается диалогом.

Но этому способствовало не столько то обстоятельство, что наличие возможности выражения существа происходящего с помощью слов позволяла кинематографистам не тратить усилия на изобретение специальных средств визуального выражения, сколько внекинематографическая реальность того времени: дело в том, что из четырех лидирующих в кино стран в трех авторская свобода была почти полностью подавлена. В СССР и Германии – утвердившимися в этих странах тоталитарными режимами, а в США – крупным капиталом, под полный контроль которого попал американский кинематограф в результате дорогостоящего перехода на звук и великой депрессии. Оставалась одна лишь Франция, но и там из-за удорожания кинопроизводства возможности авторов были резко ограничены.

Кино тридцатых.

В Соединенных Штатах практически вся кинематография оказалась поделена между финансовыми империями Моргана и Рокфеллеров, не заинтересованных в высоком художественном результате, если он не гарантирует прибыль. Это привело к значительному укреплению студийной системы, являющейся дальнейшим развитием продюсерской (при том, что даже руководители кинокомпаний редко имели возможность принимать самостоятельные решения), и предельному ограничению возможностей режиссеров – фактически, за режиссером оставалось только право следить за мизансценами и работать с актерами. В типичном случае режиссер получал уже раскадрованный сценарий (то есть такой, где была указана крупность, продолжительность и содержание каждого кадра), работал на площадке, но в монтаже фильма уже не участвовал; в Голливуде этого периода был единственный режиссер, имевший официальное право на окончательный монтаж – Джон Форд. Его самые значительные фильмы – Дилижанс (Stagecoach, 1939) и Гроздья гнева (The Grapes of Wrath, по роману Джона Стейнбека, 1941).

В результате, в этот период, получивший название «золотой век Голливуда», было произведено большое количество весьма качественных фильмов, сделанных по стандартным рецептам и лишенных примет авторского стиля. В некоторых случаях художественно значительное произведение удавалось создать как бы коллективно, без единоличного контроля одного автора: например, на фильме Унесенные ветром (Gone with the Wind, 1939), являющимся одним из наиболее ярких ранних примеров творческого использования цвета в кинематографе, сменилось три режиссера (Джордж Кьюкор, Сэм Вуд и Виктор Флеминг, в титрах указан последний), и кто более ответственен за цветовое решение фильма – кто-то из режиссеров, продюсер Дэвид О.Селзник, операторы Эрнест Хеллер и Реймонд Реннехен, или один из художников-постановщиков – понять трудно.

Среди режиссеров периода, сумевших в этих условиях сохранить в своих фильмах определенные черты авторской индивидуальности, помимо Форда можно также назвать Френка Капру, Джозефа фон Штернберга (самый известный фильм – Голубой ангел (The Blue Angel, 1929) с Марлен Дитрих, принципы работы со звуком в котором были достаточно смелыми для времени его создания) и Альфреда Хичкока, чьи основные фильмы, впрочем, были сняты только в 1950–1960-х.

Особое положение в американском кинематографе занимали авторы, обладавшие достаточными собственными финансовыми ресурсами, чтобы не зависеть от студийной системы. Таких двое: Уолт Дисней, чьи короткометражные мультфильмы конца 1920–1930-х были значительным шагом вперед в освоении возможностей ритмического сочетания изображения и звука в кинематографе (особенно в фильме Пляска скелетов (The Skeleton Dance, 1929)), полностью построенном как визуальная иллюстрация к Пляске смерти Камиля Сен-Санса, но и в остальных мультфильмах тоже; кроме того, в его фильмах также отчасти осмысливались возможности цвета), и Чаплин, который снял три самые значительные свои картины именно в тридцатые годы – Огни большого города (City Lights, 1931), Новые времена (Modern Times, 1936) и Диктатор (Великий диктатор, The Great Dictator, 1940).

Однако в целом приход звука привел к закату американской комедии, поскольку слова ничего не могли добавить к отточенным немым трюкам, а живой голос размывал целостность несколько условных характеров персонажей немых комедий. Поэтому Чаплин первые свои два звуковые фильма сделал фактически немыми (они были озвучены музыкой), а в полностью звуковом Диктаторе основные юмористические эпизоды по-прежнему бессловесны. Необдуманно продавший в 1928 свою студию компании MGM Бастер Китон был лишен возможности работать в таком стиле, его чисто звуковые фильмы были неудачными, и в 1933 он был уволен. В то же время, только в звуковом кино могли появиться братья Маркс, делавшие комедии абсурда, в которых классические условные персонажи (подчеркнуто условные) и бессловесные трюки с предметами сочетаются с парадоксальным расхождением произносимых слов и шумов с производимыми действиями (наиболее последовательный в этом отношении фильм – Утиный суп (Duck Soup, режиссер Лео МакКери, 1933)).

В кинематографе Советского Союза к середине 1930-х установилась система, достаточно близкая американской (некоторые элементы были даже позаимствованы непосредственно), с теми только различиями, что, во-первых, в организационном плане, вместо двух вертикально-интегрированных конкурирующих структур имела место единственная, с Иосифом Сталиным во главе. И во-вторых, в плане производственном, вместо сведения полномочий режиссера к минимуму имело место их чрезвычайное раздувание – мало где и когда власть режиссера была столь велика, как в СССР 1930-х. Но это обстоятельство не давало особой творческой свободы, поскольку все фильмы должны были подчиняться жестким требованиям «метода социалистического реализма», что приводило к однотипности произведений. При этом, в отличие от США, где несмотря на значительное сходство методов кинопроизводства, в конечном счете оно все же было ориентировано на зрительский интерес, в СССР основной задачей было воплощение определенных достаточно отвлеченных идеологем.

В итоге из всех советских фильмов 1930-х обращают на себя несомненное внимание три: Окраина (1933) Бориса Барнета, в которой лирическая атмосфера создавалась, в том числе, и с помощью оригинально использованных звуковых средств, немая картина Счастье (1935) Александра Медведкина, в первой половине которой сказовое повествование воссоздавалось с помощью лубочного по своей природе изображения (в одной сцене была даже применена обратная перспектива), и Александр Невский (1938) – первый звуковой фильм Эйзенштейна, который он имел возможность довести до конца, и где в кульминационном эпизоде ледового побоища проводились принципы «вертикального монтажа», т.е. организации изобразительного ряда в соответствии со структурой звукового.

Тоталитарная система в Германии 1930-х принесла еще меньше художественных результатов, чем советская – отметить можно только фильмы Лени Рифеншталь Триумф воли (Triumph des Willens, 1935) и Олимпия (Olympia, также Olympische Spiele, 1938), в которых формальная конструкция документального изображения подчинялась столь же строгим живописным законам, как в игровых фильмах Ланга.

Совершенно иная ситуация имела место во французском кинематографе, где не было ни государственного тоталитаризма, ни серьезного финансового диктата – мировой экономический кризис привел во Франции не к монополизации кинопроизводства, а, напротив, к банкротству крупных кинокомпаний и тому, что большинство фильмов выпускалось мелкими фирмами, также быстро разоряющимися и не могущими полностью лишить авторов свободы творческого самовыражения. В результате, хотя эксперименты в области «чистого кино» стали невозможными (однако, Бунюэлю удалось все же снять звуковой сюрреалистический фильм Золотой век (L'age d'or, 1930), а поэту Жану Кокто – Кровь поэта (Le Sang d'un poete, 1930), после чего попытки адекватного воплощения мира снов на экране надолго прекратились), и крайне затрудненными оказались поиски в области стерильного киноимпрессионизма (хотя именно в это время русский эмигрант Александр Алексеев снимает свою анимационную интерпретацию Ночи на Лысой горе Мусоргского (Une Nuit sur le Mont Chauve, 1933) с помощью изобретенной им техники рельефного игольчатого экрана), лучшие французские фильмы 1930-х можно описать как импрессионизм, пошедший на разумный компромисс с требованиями повествовательности.

Среди такого рода фильмов прежде всего следует отметить две картины Жана Виго – Ноль за поведение (Zero de Conduite, 1933) и Аталанту (L'Atalante, 1934) – до сих пор вдохновляющие поэтически относящихся к миру режиссеров, Под крышами Парижа (Sous les Toits de Paris, 1930) Клера, в котором, помимо интересного опыта сопоставления музыки и изображения, было впервые творчески осмыслено такое важнейшее выразительное средство звукового кинематографа, как тишина, и особенно фильмы Ренуара Загородная прогулка (Une partie de campagne, по Мопассану, 1936, фильм не завершен, прокат 1946) и Правила игры (Le Règle du jeu, 1939) – с последней картины европейский кинематограф обращает внимание на возможности длинного плана. Но в целом к концу 1930-х во французском кино заметно перемещение интереса с изображения самого по себе к тематическому содержанию картины – например, в исторических фильмах Ренуара Великая иллюзия (La Grande illusion, 1937) и Марсельеза (La Marseillaise, 1938), или в фильмах Марселя Карне Набережная туманов (Quai des brumes, 1938) и День начинается (Le Jour se lève, 1939).

Кино военного времени.

В истории первой половины 1940-х, наверное, нет ничего или почти ничего, не связанного со Второй мировой войной; соответственно, кинопроизводство большинства стран было переориентировано на военные нужды – на агитацию и хронику. Поэтому на первое место выходит документалистка: в Советском Союзе, в Великобритании, в Соединенных Штатах, где ведущие режиссеры игрового кино – такие, как Форд, Джон Хьюстон, Уильям Уайлер – снимали документальные фильмы о различных битвах, а под руководством Капры были созданы семь полнометражных неигровых картин под общим названием Почему мы сражаемся (Why We Fight, 1942–1945).

Тем не менее, производство игровых фильмов также продолжалось. В СССР Эйзенштейн поставил Ивана Грозного (1-я серия 1944; 2-я серия 1945, прокат 1958; 3-я серия не завершена), во второй серии которого решенный в цвете эпизод «Пир опричников» воплотил идеи Эйзенштейна о цветовой драматургии и продемонстрировал возможности динамического взаимодействия объектов разного цвета. Также следует отметить посвященную войне Радугу (1944) Марка Донского, некоторые эпизоды которой своей бытовой строгостью и лаконизмом непосредственно повлияли на зарождающийся в Италии неореализм.

Во Франции, несмотря на немецкую оккупацию, производство игровых фильмов сократилось только наполовину по сравнению с предвоенным уровнем, и при этом невозможность говорить об актуальных проблемах побуждала режиссеров снимать картины на отвлеченные философские темы, в результате чего некоторые авторы в годы войны сняли свои лучшие фильмы – например, Анри-Жорж Клузо (Ворон, Le Corbeau, 1943) и Карне (Дети райка, Les Enfants du Paradis, 1944).

Война не затронула существенным образом экономику США, более того, именно в это время были окончательно преодолены последствия великой депрессии, и появились некоторые возможности для экспериментального низкобюджетного кинопроизводства. Зарождается американский киноавангард, самой заметной картиной которого в этот период является фильм Полуденные сети (Meshes in the Afternoon, 1943) Майи Дерен – первая полностью сюрреалистическая картина после Золотого века, хотя и гораздо более примитивная по символике.

Внутри студийной системы возникает новый жанр, заметно отличающийся от основной голливудской продукции – т.н. «чёрный фильм» (самая известная картина – Мальтийский сокол (The Maltese Falcon, по роману Дешелла Хаммета, 1941) Хьюстона), в котором детективная интрига лишается самостоятельной ценности и оказывается средством для создания атмосферы безысходности, в которой победа главного героя над противником остаётся лишь мелким частным случаем, не способным повлиять на общий отрицательный расклад сил добра и зла в мире. Являвшийся своего рода смесью традиций американского триллера и нервной визуальной стилистики позднего немецкого экспрессионизма, черный фильм способствовал смягчению голливудских канонов, а впоследствии оказал влияние на французскую Новую волну (да и само название направления – film noir — принадлежит французским кинокритикам).

Но важнейшим фильмом 1940-х является законченный за несколько месяцев до вступления США во Вторую мировую войну Гражданин Кейн (Citizen Cane, 1941) Орсона Уэллса. В своем дебютном фильме Уэллс, получивший неслыханную со времен Гриффита уникальную авторскую свободу (исключение здесь составляет только Чаплин) и контроль над всеми стадиями производства фильма, воспользовался этим для того, чтобы преодолеть разобщенность различных пластов фильма и добиться, чтобы все они в равной мере работали на воплощение центральной идеи картины. Заглавным героем является газетный магнат, умерший в первых кадрах фильма, и расследование обстоятельств его жизни составляет стержень повествования. Жизнь героя раскрывается с точек зрения нескольких близко знавших его людей – таким образом, в фильме практически отсутствует привычная (особенно в голливудском кино) «объективная» точка зрения (она представлена в начале фильма стилизацией под выпуск кинохроники, который по существу ничего не сообщает о герое ни зрителям, ни смотрящим эту хронику персонажам), и картина представляет собой диалог различных субъективных мнений. Концепция субъективности воплощается на всех формальных уровнях с помощью психологически активных выразительных средств: жесткого агрессивного монтажа, или, напротив, длинных планов с активным движением камеры в них, но главным образом – с помощью глубинных мизансцен, в которых гипертрофирующая перспективу широкоугольная оптика (а также комбинированные съемки – в распоряжении Уэллса и его оператора Грегга Толанда в то время не было достаточно короткофокусных объективов) настолько искажала масштабные соотношения между близко и далеко расположенными объектами, как это возможно только в восприятии в состоянии аффекта.

Однако в отличие от Нетерпимости и Броненосца «Потемкина» фильм Уэллса не оказал немедленного влияния на развитие кинематографа. В меньшей степени это объясняется внекинематографическими обстоятельствами (фильм имел серьезные проблемы с выходом на экран из-за противодействия прототипа главного героя Уильяма Рендольфа Херста) и, по-видимому, в большей – неготовностью тогдашнего кинематографа к восприятию столь радикальных инноваций. В результате время этого фильма, последние сорок лет бессменно занимающего первое место в списке лучших фильмов всех времен журнала «Сайт энд Саунд» (Sight and Sound), пришло только в 1950-е, для чего сначала потребовались более плавные эволюционные изменения в кино, которые совершили итальянские неореалисты.

Возрождение (1945–1959).

Сложно уверенно сказать, почему возрождение кинематографа пришло после Второй мировой войны именно из Италии, но можно предположить, что это связано с надеждами итальянских кинематографистов и общества на национальное возрождение, не отягощенными ни горечью поражения и позором коллаборационизма, как во Франции (Италия была оккупирована немецкими войсками сравнительно недолго, а после этого победа союзников была воспринята и как победа национального сопротивления), ни шоком собственных военных преступлений, как в Германии (несмотря на то, что фашизм родился в Италии, итальянские фашисты не устраивали серьезного кровопролития ни внутри страны, ни вне ее – хотя бы потому, что им не удалось захватить ни одного иностранного государства), чей кинематограф стал снова играть заметную в мире роль только два десятилетия спустя.

Уже в 1945 появился фильм, признанный манифестом неореализма, Рим, открытый город (Roma, citta aperta) Роберто Росселлини, в котором события немецкой оккупации и итальянское сопротивление показаны как череда эпизодов, происходящих с обычными людьми в обычных бытовых условиях. Эти особенности картины в последующих фильмах развились в систему неореалистических требований: героями фильма должны быть люди из социальных низов (причем главных героев может вообще не быть – как в Риме, открытом городе), играть их могут непрофессиональные исполнители, снимать их следует в бытовых условиях – на натуре и в интерьерах, но не в павильоне (чему способствовало то обстоятельство, что римская киностудия «Чинечитта» была разбомблена при освобождении Италии), – и в типичных бытовых ситуациях, и т.д. И если в фильме Росселлини такие съемочные методы были просто наиболее адекватным способом раскрытия философской проблематики фильма, связанной с поведением человека перед лицом смертельной угрозы, то в последующих картинах неореализма уже сами выбранные социальные слои и бытовые условия их жизни стали образовывать содержание картины. Таким образом, основной тематикой фильмов неореализма стали социальные проблемы.

Вторым по важности фильмом направления являются Похитители велосипедов (Ladri di biciclette, 1948) Витторио Де Сики по сценарию Чезаре Дзаваттини – писателя и главного теоретика неореализма, – где кража велосипеда у главного героя приводила как к проблемам с выполнением его профессиональных обязанностей (в чем было социальное значение фильма, важное в тогдашних условиях), так и к проблемам в семейной жизни – герой был вынужден доказывать собственному сыну, что он сам взрослый и сильный мужчина (этим фильм интересен сегодня). К важным фильмам неореализма также относятся Шуша (Sciuscia, 1946), Чудо в Милане (Miracolo a Milano, 1950) и Умберто Д. (Umberto D, 1951) Де Сики, Рим, 11 часов (Roma, ore 11, 1952) Джузеппе Де Сантиса, Земля дрожит (La terra trema, 1948) Лукино Висконти, фильмы Пьетро Джерми, Альберто Латтуады и др.

Что касается Росселлини, то его работы достаточно быстро стали расходиться с общими тенденциями неореализма: если в фильме Пайза (Paisa, 1946) эти расхождения еще имели чисто эстетический характер (съемка длинными планами, драматургия, основанная скорее на эмоциональном развитии, чем на собственно сюжетном), то в дальнейшем он практически полностью сосредоточился на религиозной проблематике, мало интересовавшей остальных неореалистов (Любовь (L'amore, 1948), Франциск-менестрель божий (Francesco-giullare di Dio, 1950), Европа 51 (Europa 51, 1952) и др.).

Неореализм как единое направление просуществовал сравнительно недолго: уже к концу 1940-х его фильмы начали вытесняться стандартной коммерческой продукцией (снимаемой, в том числе, и некоторыми режиссерами-неореалистами), а в начале 1950-х, по мере разрешения итальянским обществом интересовавших неореалистов социальных проблем, он стал стремительно устаревать. Тем не менее, роль этого течения в истории кино крайне велика: во-первых, именно с него началось возрождение киноискусства. Во-вторых, из него вышли практически все крупные режиссеры итальянского кино 1950–1960-х – т.е. того периода, когда Италия занимала лидирующее положение в кинематографическом мире. В-третьих, он продемонстрировал возможность раскрывать достаточно сложные проблемы, используя при этом минимум как художественных, так и финансовых средств (что весьма способствовало развитию кино, например, во Франции конца 1950-х или в Индии, где Сатьяджит Рей в сходных полулюбительских условиях снял свою трилогию об Апу). Но главное, что принес в кино неореализм – это интерес к мелким бытовым подробностям и вообще увеличение внимания к показываемому на экране, что в конечном итоге позволило кинематографистом рубежа 1950–1960-х совершить несколько открытий в киноязыке.

Японское влияние.

В начале 1950-х ряд европейских и американских наград (призы Берлинского и особенно Венецианского кинофестивалей, «Оскар» за лучший иноязычный фильм) получили японские кинематографисты. В этом не было современного политкорректного интереса к экзотическим национальным кинематографиям – просто японцы показали европейцам и американцам такие возможности кинематографа, которые те не смогли оценить самостоятельно.

По всей видимости, это связано с особенностями дальневосточной культуры, не проводящей столь четкого, как в культуре Европы и Америки, противопоставления слова и изображения (достаточно вспомнить о иероглифической письменности, каждый знак в которой почти настолько же является картинкой, насколько и словом). И японская кинематография, освоив на ранних этапах разработанную на Западе систему языка киноповествования, в дальнейшем развивалась самостоятельно, исходя из этой и других особенностей национальной культурной специфики.

В результате этого многие элементы киноязыка, исследованные европейцами только в 1950-е, были известны японцам уже в середине 1930-х. Прежде всего, это возможность систематического применения в фильме длинного плана, причем, если в Европе и Америке первые эксперименты с этим приемом (у Ренуара и Уэллса) касались главным образом возможности значительного изменения содержимого кадра с помощью движения камеры, то в японском кино 1930-х длинный план был осмыслен как прием, при котором возможно существенно менять содержимое кадра за счет движения внутри него, при практически неподвижной камере (такое осмысление приема, очевидно, опирается также на традиции японского национального театра с его тщательным мизансценированием в неизменной на протяжении всего спектакля декорации). Этот прием, последовательнее всего разработанный в фильмах Кэндзи Мидзогути – особенно в фильмах Гионские сестры (Gion no shimai, 1936), Элегия Нанива (Naniwa ereji, также Осакская элегия, 1936) и Повесть о поздней хризантеме (Zangiku monogatari, 1939), – являясь средством ведения повествования, в общем не уступающим классической монтажной разработке, одновременно позволяет обратить особое внимание на самостоятельную выразительность изображения.

Естественным следствием динамического мизансценирования внутри в целом статичного плана оказывается глубинная мизансцена, также часто встречающаяся у Мидзогути – в указанных фильмах, и особенно в экранизации классической японской легенды Сорок семь верных ронинов эпохи Гэнроку (Genroku chushingura zenpen, в двух фильмах, 1941, 1942), снятой одновременно с Гражданином Кейном. Однако на европейское кино влияние оказали не эти картины Мидзогути (японское кино 1930-х заинтересовало европейских исследователей лишь в 1960-е, а снятые во время Второй мировой войны Сорок семь ронинов… вообще долгое время считались в Европе милитаристским фильмом, прославляющим имперский дух), а прежде всего более динамичная и не столь лаконичная по своей изобразительной стилистике картина, в которой незаметно стирается грань между реальным и ирреальным, Угецу моногатари (Повесть угецу, Сказки туманной луны после дождя, Луна в тумане, Ugetsu monogatari, 1953).